MES LIENS

Je les visite souvent, ils sont intéressants,

Au gré des mes voyages sur les fils de la toile,

Ils ont été inscrits, ils sont mes Favoris,

Ils sont souvent utiles,

Et même inusités,

Pour surfer " en douceur" ils m'ont tant apporté.

Martine

PRISONNIERS DE GUERRE - CHRISTOPHE WOEHRLE

Je partage avec vous le site crée par l'historien français, Christophe Woehrle, docteur en histoire contemporaine de l'université de Bamberg en Bavière.

http://www.prisonniersdeguerre.com/

Pour les "généalogistes " l'ouvrage du même nom, traite la question du travail des prisonniers de guerre français dans l’industrie de guerre allemande et s’intéresse à leur vie quotidienne.

Voici une étude sur la captivité des prisonniers de guerre français dans l’industrie du Reich.

Après-guerre, le sort des prisonniers de guerre n’est que très rarement abordé par l’historiographie et ce n’est que dans les années 1980 que le phénomène est considéré dans sa globalité par les historiens, préoccupés jusqu’alors par d'autres sujets : la débâcle de 1940, la collaboration et le régime de Vichy, la Résistance française, les procès des dignitaires nazis et l’Holocauste.

La catégorie des requis du Service du Travail Obligatoire (STO), à laquelle les prisonniers de guerre n’appartiennent pas, a connu un regain d’intérêt dans les années 2000 à cause de la polémique sur la notion de déportés du travail.

Cette recherche s’attache à définir le plus précisément possible les différentes catégories de Français envoyés en Allemagne pour servir l’économie et la production du Reich.

Mai-Juin 1940, Hitler adopte la stratégie du Blitzkrieg (la Guerre éclair).

L’armée allemande déferle sur l’ouest de l’Europe, capturant au passage près de deux millions de soldats français. Leur seul espoir : l’Armistice, synonyme de libération et de retour dans leurs foyers…

Dans cet ouvrage, Christophe Woehrle traite la question du travail des prisonniers de guerre français dans l’industrie de guerre allemande et s’intéresse à leur vie quotidienne.

Il s’agit de comprendre, par l’analyse d’un commando de travail industriel d’une ville de Bavière, comment se met en place le plan de Fritz Sauckel, surnommé le « négrier de l'Europe ».

L’historien retrace le parcours de soldats qui ont subi et construit l’évènement. Grâce à sa maîtrise de l’allemand et à ses compétences d'universitaire français en Allemagne, Christophe Woehrle a réalisé un travail de recherche approfondi et novateur. Il s’est appuyé sur des fonds d’archives situés de part et d’autre du Rhin, exploitant des documents exceptionnels, jamais encore consultés.

Je vous invite également à la lecture du dossier de presse en cliquant sur le lien ci-dessous :

http://www.prisonniersdeguerre.com/dossier-de-presse/#dossier-de-presse/1/

ASSOCIATION FRANCAISE DE LA MALADIE DE FANCONI

La collecte de Charlotte Oppenheim

par charlotte Oppenheim pour Association Française de la Maladie de Fanconi

LA CULTURE GENERALE.COM

Le logo de la marque de chocolat d’origine suisse Toblerone montre la silhouette d’un ours, symbole de la ville d’origine de l’entreprise, Berne, qui se dessine sur une célèbre montagne du pays : le Cervin, dont le pic pyramidal culmine à 4478 m (première ascension réalisée en 1865)

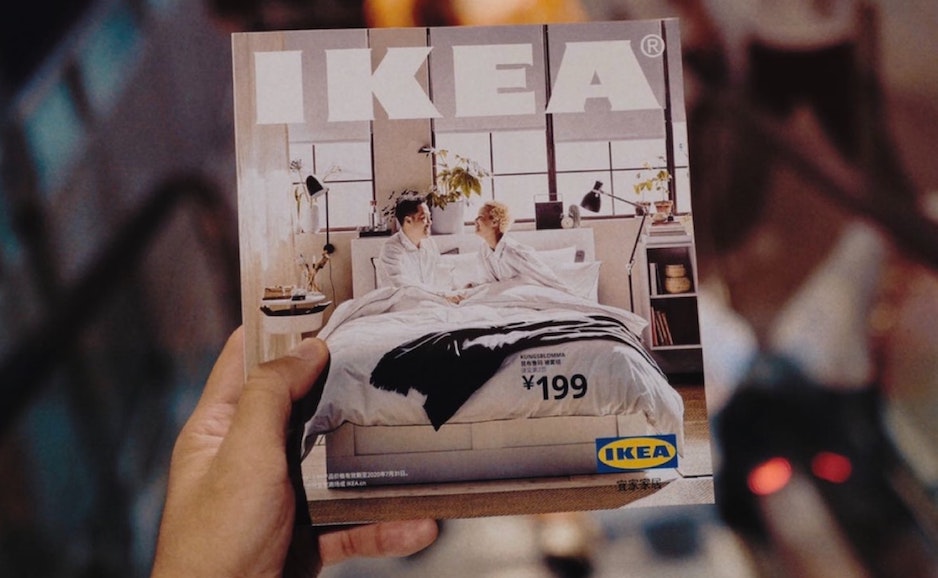

Le nom de l’entreprise d’ameublement suédoise IKEA est un acronyme, composé des initiales du prénom et nom de son fondateur, Ingvar Kamprad (1926 – 2018), de la première lettre du nom de la ferme de sa famille, Elmtaryd, et de la première lettre du village adjacent, Agunnaryd (au sud du pays).

L’entreprise, fondée au début des années 1940, est leader dans son domaine. Elle compte environ 300 magasins dans le monde, dans 38 pays. Le premier magasin français a été ouvert à Lisses, près d’Évry (Essonne), en 1983.

Elle est un des symboles de la Suède, malgré la personnalité atypique, voire trouble de son fondateur (lié à des milieux nazis), et les révélations sur ses opérations d’optimisation fiscale.

IKEA n’est bien sûr pas la seule entité dont le nom est un acronyme : on peut aussi citer, par exemple, Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino) ou l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).

Le demi de bière en France correspond à un quart de litre environ, 25 centilitres, pas à un demi-litre, qui correspond plutôt à la pinte.

Selon un document de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) daté de janvier 2020, cette appellation paradoxale serait un héritage du demi-setier parisien, le setier étant une ancienne unité de mesure, aujourd’hui obsolète.

Le document ne dit rien de la provenance de cette information, mais le Littré (XIXe) écrit que : Demi-setier, se dit à Paris d’un quart de litre.

AUPRES DE NOS RACINES

Pour tous les passionnées comme moi de généalogie et d'histoire, je vous invite à visiter le blog d'Elise Lenoble

C'est un travail formidable qu'elle partage avec nous avec beaucoup de générosité. Ce blog nous aide dans nos recherches généalogiques et nous apporte également des clès pour écrire notre histoire familiale afin de laisser à nos proches une trace de notre passage.

Je parcours ce blog, chaque jour, depuis des années, et je dois dire que je ne suis jamais au bout de mes surprises.

https://www.aupresdenosracines.com/

--------------------------------

Pour vous Elise :

La découverte et le savoir,

Des grands esprits sont l'apanage,

Si je modèle et je partage,

Hier traversera les âges.

Martine

LA GAZETTE WEB

https://www.histoire-genealogie.com/gazette.html

En vous abonnant gratuitement,

vous recevrez chaque vendredi la version mail de La Gazette :