LYON - MA VILLE

Berceau de ma naissance, témoin de mon histoire,

Si pour quelques voyages, j’ai parfois déserté,

Il ne fut pas un lieu où je sois demeurée,

Je serai ton enfant pour toute éternité.

Martine

WALKING TOUR IN LYON

Je vous invite à suivre mes pas à la découverte de ma belle ville.

Top 10 Attractions Featured in This Video:

1️⃣ Place Bellecour – One of the largest squares in Europe, perfect for a starting point in Lyon.

2️⃣ Vieux Lyon (Old Lyon) – A UNESCO World Heritage Site with medieval architecture and traboules.

3️⃣ Fourvière Basilica – A hilltop church offering panoramic views of the city.

4️⃣ Fontaine des Jacobins – A beautiful fountain in the heart of Presqu'île.

5️⃣ Parc de la Tête d'Or – One of France’s most stunning parks, with a zoo and botanical gardens.

6️⃣ Hôtel de Ville & Opéra de Lyon – The city’s historic town hall and its modern opera house.

7️⃣ Place des Terreaux & Musée des Beaux-Arts – A lively square featuring the famous Bartholdi Fountain.

8️⃣ Croix-Rousse – A historic silk-weaving district with secret passageways.

9️⃣ Confluence District – A modern architectural area with a unique museum, shopping mall, and riverfront views.

🔟 Rhône & Saône Rivers at Night – Stunning reflections and city lights, especially magical during the Fête des Lumières on December 8.

Source : E. T. M .PÔLE

Le 15/03/2025

Vous aurez peut-être également du plaisir à lire une de mes poésies relatant un peu l'histoire de LYON, en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://www.blog4ever.com/manager/articles/composer/10378558

GUIGNOL PRINCE DES MARIONETTES

Retour à Lyon pour rendre visite à Guignol ! La plus célèbre des marionnettes française !

Créée aux alentours de 1810 par Laurent Mourguet, l’histoire du prince des marionnettes est une succession de rebondissements à travers les siècles.

Pour nous accompagner, nous avons pris nos aises au musée Gadagne et rencontré deux spécialistes de la légendaire marionnette lyonnaise !

De Guignol à Gnafron, vous saurez tout sur l’emblématique marionnette !

Source : Le Journal de l'histoire

29/07/2023

A NOTRE BASILIQUE SAINT-BONAVENTURE

Merci à ma fille de m'avoir invitée à ce moment de grâce où la magie des lumières et la pureté des voix, nous conduisent hors du temps.

Je lui offre, en souvenir, cette poésie que je partage avec vous.

A notre Basilique Saint -Bonaventure.

Depuis le XIIIe siècle, les moines franciscains,

Obtinrent du Sénéchal, parcelles de terrain,

Un couvent, une église, des sans-abris foyers,

Seront au fil des ans, plusieurs fois consacrés.

Compagnons du devoir nés deux siècles plus tard,

Edifieront chapelles pour honorer les saints,

Mais les conflits latents, convoitant tous les biens,

Entraîneront l'émeute d'une horde de soudards.

Le défilé des âges multiplie rebellions,

Par la révolution souffle sur fondations,

Et du Rhône à la Saône, "Territoire Cordeliers",

Des églises et des cloîtres les moines furent chassés.

De sacré à profane, l'église est affectée,

A mille et un usages, entrepôt de fumier...

Dès lors isolement étant de bon aloi,

Voyers bouleverseront le site de plein droit.

Pourtant l'œil divin , fidèle ange gardien,

Conservera debout ce haut lieu de piété,

Honorant la mémoire de ceux qui n'avaient rien,

Distinguera l'église marquée par son passé.

Martine

Le 27/03/2025

RUES DE LYON - LOUIS MAYNARD

Les premières façades furent bâties de 1717 à 1725 par Robert de Cotte, beau-frère de Jules-Hardouin Mansart, auquel il succéda comme surintendant des bâtiments du roi.

Robert de Cotte eut comme collaborateur Bertaud de la Vaure.

La statue de Louis XIV, par Desjardins, érigée au XVIIIe siècle décorait la place, dans l'espace libre, à droite et à gauche du cheval.

Il y avait deux fontaines dont la vasque supérieure était supportée par des enfants.

Elle furent détruites en 1792 lorsqu'on renversa la statue de Louis XIV le 28 août.

Le maire, Nivière -Chol avait eu la précaution de faire transporter à l'Hôtel de Ville ( où ils sont encore, les bas-reliefs dus aux frères Coustou, qui représentent le Rhône et la Saône.

Lorsque Lyon fût prit par l'armée de la convention, un décret du 25 octobre 1793 ordonna "que les maisons dite de Bellecour - désormais place de la fédération- seraient de suite démolies comme étant celles qui annoncent le plus de faste et qui offensent le plus la sévérité des moeurs républicaines " que le lendemain, toutes les maisons qui forment un côté de cette place seraient évacuées par leurs habitants.

Ce fut un nommé Tordeix, de Clermont-Ferrand, royaliste enragé jusqu'au 10 août qui se fit donner le titre de directeur général des démolitions d'édifices fédéralistes et aristocratiques de Commune- affranchie.

Les grandes façades actuelles furent reconstruites dès 1800 ( ainsi que l'atteste la plaque commémorative du passage de Bonaparte à Lyon, placée à l'angle des rues du Plat et de Bellecour ).

Ces façades ont un avant-corps central de l'ordre dit colossal pratiqué à cette époque.

On raconte que ces façades n'étaient guère du goût de Napoléon lequel devenu empereur et passant une revue à Bellecour, murmurait " Quelles casernes m'a t-on fait là ? "

En 1856 on édifia les deux pavillons qui servaient l'un de corps de garde et l'autre de café " la Maison Dorée " établissement très fréquenté par les Lyonnais, qui, les soirs d'été en garnissaient les terrasses pour écouter les concerts donnés sous les marronniers.

C'est Place Bellecour qu'en 1562, le baron des Adrets installa son camp d'artillerie, et c'est pour faciliter les communications entre ce camp et ses troupes placées dans les parties nord de la ville, qu'il fit ouvrir la rue Sainte Dominique.

Henri IV était venu à Lyon en 1595 "courir la bague" sur la place Bellecour ( s'exercer à différents jeux d'adresse)

Rue Juiverie ( Ve arr)

L'histoire de cette rue me touche particulièrement puisque c'est là que vécut ma grand-mère ( côté maternel) durant de très nombreuses années.

Cette rue a été longtemps l' une des plus belles de la ville et le séjour des principaux négociants.

Elle doit son nom aux juifs qui, à une époque très reculée y résidèrent. Ils avaient leur synagogue au-dessous de Fourvière.

Un arrêt du parlement de Paris (1312) nous apprend que la communauté des juifs s'appelait societas caponum , d'où serait venu le mot capon, usité dans le vieux langage pour capuchon, cape.

Les écrits de l'archevêque Agobard ( IXe siècle ) nous apprennent également que, de son temps, les juifs étaient si nombreux dans la ville de Lyon qu'ils avaient, à la cour de l'empereur, un protecteur puissant portant le titre de maître des juifs de Lyon.

Ils nous révèlent encore que leur crédit était si grand que la marché avait été transporté du samedi à un autre jour de la semaine, pour que les israélites puissent respecter leur jour du repos.

C'est dans la rue Juiverie que se donnèrent les tournois organisés en l'honneur de Charles VIII, avant et après l'expédition d' Italie.

On raconte que Michelet (1798/1874) lorsqu'il venait à Lyon, ne pouvait s'arracher de cette rue qui l'attirait par ses vielles maisons :

Hôtel Paterin - Maison des Bullioud - ( galerie de Philibert de l'Orme.) - Maison des Duchamp de la Madeleine et des Servières- Grôlier - Maison des Dugas .....

J'ai écrit cette poésie pour honorer ma belle ville :

https://www.mamalleauxtresors.com/lyon-ma-ville-1?token=817c2cf24ba8cfb38d0c24ed1701f4a0

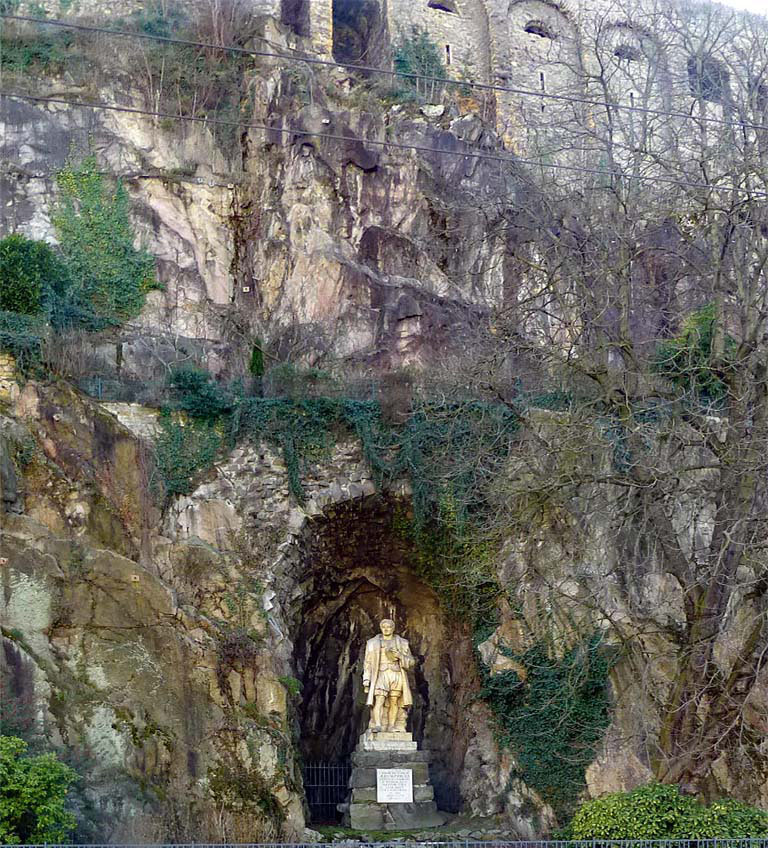

L'HOMME DE LA ROCHE

L’Homme de la Roche, bien connu des lyonnais, est un monument érigé au XIXe siècle, quai Pierre Scize, sur la rive droite de la Saône.

La statue en pied de ce bourgeois du XIe siècle est protégée par une niche creusée dans la roche.

On remarque qu’il porte un habit de gentilhomme du temps de François 1er, qu’il a une bourse dans la main droite et un document dans la main gauche.

Plusieurs statues de bois furent érigées.

Au XVIe siècle, la reconnaissance lyonnaise éleva une première statue de bois. La dernière fut inaugurée en juin 1820, mais en 1835, elle n’avait déjà plus de tête, le bois se détériorant rapidement et un autre projet de statue en pierre de Cruas est réalisé par un sculpteur lyonnais, Pierre-Toussaint Bonnaire, dont l’atelier se situe alors quai Pierre Scize. Cette statue sera inaugurée en septembre 1849.

On raconte que, grâce à l’initiative de la personne représentée par cette statue, on fit sauter le rocher de Bourgneuf qui s’avançait sur la Saône et obstruait la navigation. D’où ce nom d’Homme de la Roche.

Mais il ne sera identifié que le 11 août 1842, lors d’un conseil municipal. Alors, qui était l’Homme de la Roche ? Son nom apparaît sous différents aspects : Johannes, Hans, Jean Kleberg, Kleberger, Kleeberger, Cleberge ou Cleberg et sous le surnom de "bon allemand".

Jean Cléberger naquit à Nuremberg, en Bavière en 1485, dans une famille de condition modeste. Son père, maître artisan tanneur, aurait cependant obtenu des armoiries, vers 1500, accordées par des lettres de l’empereur Maximilien, puis sera nommé au Grand Conseil de Nuremberg en 1512. On retrouve les armoiries familiales sur le tableau circulaire peint par Albrecht Dürer en 1526 représentant Jean Cléberger, âgé de 40 ans.

Dans Portraits et Histoire de Hommes utiles de Montyon et Franklin , édition 1839 on peut lire "Après avoir reçu quelques notions de lettres, nécessaires pour le négoce, le jeune Kleberg, robuste et vigoureux, doué d’un caractère aventureux et hardi, fit le choix d’un genre de commerce qui, de son temps, lorsqu’on réussissait, portait grands honneurs et profit."

Ce commerce n’était rien moins que la guerre au service des princes étrangers assez riches pour acheter chefs et soldats de ces bandes ou compagnies franches levées dans les contrées populeuses et pauvres. Ce fut à la tête d’une de ces bandes de Lansquenets (Landsknecht), levée et équipée à ses frais, que le capitaine Kleberg partit pour aller chercher fortune de l’autre côté du Rhin.

Le Roi François 1er le prit à sa solde avec sa bande. Kleberg et ses Allemands combattirent en Italie, sous le drapeau français, dans plusieurs journées mémorables. Au désastre de Pavie, Kléberg fit des prodiges de bravoure pour défendre le roi qui lui dut la vie, si l’on en croit les Chroniques lyonnaises.

François 1er était tombé, malgré les efforts de Kleberg, au pouvoir de ses ennemis.

Le capitaine de Lansquenets, par une générosité bien méritoire dans un chef de bande mercenaire, se montra plus dévoué au roi que la plupart des courtisans les plus favorisés.

Il ne voulut point se séparer de son maître captif : il vint à Madrid partager sa prison. A presque trois cents ans d’intervalle, Jean Kleberg précédait Drouot qui se montrera comme lui fidèle au malheur et qui sera aussi le Bienfaiteur des Pauvres. Après la délivrance du roi, Jean Kleberg ne poursuivit pas sa carrière militaire.

Jean Cléberger fut d’abord agent de la maison de commerce et de banque Imhof dès 1509, à Nuremberg. Il voyage entre Genève, Nuremberg et Lyon qui était alors un des plus grands marchés d’Europe, grâce aux Florentins, qui avaient entre autres introduit la lettre de change.

En 1521, Jean Cléberger obtint la bourgeoisie de Berne, pour commodités commerciales. Il acquit plusieurs biens à Genève, sur les deux rives du Rhône.

En 1526, il retourna à Nuremberg dans le but d’épouser Félicitas Pirckheimer, fille d’un humaniste et banquier célèbre et veuve de son ancien employeur Hans Imhof. Il lui fallut deux ans pour obtenir sa main.

Entre temps, il continua de voyager. Sa largesse envers les pauvres de cette ville lui valut déjà le surnom de bon allemand. Il rentra à nouveau à Nuremberg où il épousa Félicitas en 1528. Mais en 1530, il quitte Nuremberg et son épouse qui décède en cette même année, sans postérité.

Après avoir sillonné l’Italie, la Hollande, L’Allemagne, la Suisse, il s’établit définitivement en 1532 à Lyon où il se met à son propre compte comme banquier et prend le nom francisé de Jean Kleberger ou Jean Cléberger.

Une notice des Hôpitaux Civils de Lyon est même intitulée "Notice sur Jean Cléberg vulgairement appelé l’homme de la roche". Il obtiendra la naturalisation française en 1536. Rabelais et Nostradamus l’ont cité dans leurs écrits à propos de Lyon.

Très grande place bancaire où se concentraient les capitaux européens, Lyon était alors un grand marché de crédit.

Ayant amassé une fortune assez conséquente, il put négocier des emprunts pour le roi François 1er qui lui fit confiance et le chargea de ses intérêts. En remerciement, Il lui donna le titre honorifique de "Valet de Chambre Ordinaire" l’autorisant à instituer des juges, procureurs et officiers dans ses seigneuries.

Cette même année, il épousa Pelonne Bousin ou Pelone de Bonsir dame de Chaillouvres, au pays de Dombes, fille d’un riche marchand et veuve d’Etienne de la Forge dont elle avait eu deux filles et un fils.

De cette union, naîtra un fils, David, en 1539. Pour l’anecdote, il est intéressant de signaler que David Cléberger épousa Suzanne de Gumin, dame de Romanesche et devint par cette alliance, le beau-frère de François de Beaumont, connu sous le nom de baron des Adrets.

Jean Cléberger ayant l’intention de construire une résidence d’été, fit l’acquisition d’un domaine situé sur la colline de la Croix Rousse et surplombant la Saône.

Cette propriété possédait un belvédère, une tour très haute appelée la tour de "la belle allemande". On a longtemps cherché d’où venait ce nom. Il est dit aujourd’hui que la belle allemande n’est autre que Pelonne, la très belle épouse du propriétaire des lieux.

Cette tour, qui fut détruite en 1952, était le seul vestige de cette résidence. Aujourd’hui, seul demeure le parc, ilot de verdure apprécié des lyonnais.

Jean Cléberger fut aussi bienfaiteur des pauvres malades de Lyon.

Lors de la disette de 1531, les bourgeois de l’Hôtel Dieu ouvrent une souscription pour les enfants malheureux. Déjà présent à Lyon, étant un des premiers fondateurs de cette œuvre de bienfaisance, il répond à cet appel et marque sur le registre "un marchand allemand, 500 livres". On dit même qu’il mariait les jeunes filles pauvres à ses frais. Sa réputation de "bon allemand" déjà connue à Genève, ne fit que s’affirmer.

A la fin de sa vie, Jean Cléberger habitait dans le quartier de Bourgneuf. Il fut nommé "Conseiller Echevin" en décembre 1545, un an avant sa mort. Il décéda en septembre 1546 et fut inhumé dans l’église du couvent de Notre Dame de Confort, dans le caveau de la confrérie de la Nation Allemande. On ne sait rien de plus sur sa veuve. Son fils David mourut en 1592 sans descendance, mais Il a été constaté que la presque totalité de ses biens passa, par substitution, à l’Hôpital de la Charité de Lyon.

EGLISE SAINT BERNARD - DES TEMPLIERS A LYON ?

Une église cachée et oubliée à Lyon ? Il ne nous en fallait pas plus pour que nous allions y jeter un œil avec Philippe !

L'église Saint-Bernard est un édifice teinté de mystères bien malgré elle… des rumeurs suggèrent qu'il s'agirait d'une église franc-maçonne ou templière !

Pourrait-elle cacher quelques choses ? le trésor des templiers ? le Graal ? ou s'agit-il tout simplement d'un édifice en hommage à un grand personnage de l'histoire ?

GUIGNOL ! PRINCE DES MARIONNETTES

Créée aux alentours de 1810 par Laurent Mourguet, l’histoire du prince des marionnettes est une succession de rebondissements à travers les siècles.

Pour nous accompagner, nous avons pris nos aises au musée Gadagne et rencontré deux spécialistes de la légendaire marionnette lyonnaise !

De Guignol a Gnafron, vous saurez tout sur l’emblématique marionnette !

HISTOIRE DE LYON - RUE DE LA REPUBLIQUE

Nous continuons notre tour de Lyon en nous intéressant à l'histoire de la rue de la République, ancienne rue impériale de Lyon !

Une rue avec une histoire atypique et complexe ! De la rue impériale Napoléonienne à la rue de la république moderne parcouru de tous les Lyonnais, cette artère commerciale aura connu des modifications importantes au cours des derniers siècles.

Des tramways, aux trolleybus en passant par les autobus et le métro, elle est le centre névralgique de l'innovation des transports en commun Lyonnais !

HISTOIRE DE LYON - GRAND HOTEL DIEU DE LYON

Nous voici au cœur d'un des plus emblématiques monuments Lyonnais : l'hôtel-dieu de Lyon !

Aussi appelé "hôpital du pont du Rhône", ce bâtiment apprécié des Lyonnais depuis un millénaire aura subi les frasques du temps et des hommes.

Nous verrons que son histoire est étroitement liée à de grands personnages de l'histoire Française et Lyonnaise comme le roi Louis XIV ou le franc-maçon Jean-Baptiste Willermoz.

Point névralgique du développement de la médecine moderne française, Lyon ville de lumière est également une ville de savoir et de sciences !